La resistencia del saber: los manuscritos de Tombuctú entre la memoria africana y la diplomacia cultural

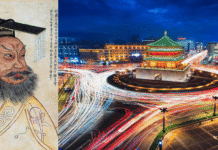

Fuente de la imagen: El bierzo digital

Introducción

La historia de los manuscritos de Tombuctú es, al mismo tiempo, un relato de esplendor intelectual, resistencia cultural y desafío contemporáneo. Este acervo, estimado en cerca de 285 000 documentos, no es únicamente un conjunto de textos antiguos; es la manifestación material de una tradición de producción, transmisión y preservación del conocimiento que sitúa a África Occidental en el corazón de las redes intelectuales premodernas. Desde su gestación, estos manuscritos han trascendido las fronteras de lo local para inscribirse en una dinámica global que enlazaba el desierto del Sahara con centros de erudición tan lejanos como Fez, El Cairo o La Meca, evidenciando que, siglos antes de la colonización europea, el continente africano era un actor activo y sofisticado en los intercambios académicos, científicos y culturales de su tiempo.

En la actualidad, la relevancia de este patrimonio se ha reforzado por un episodio reciente que conjugó riesgo extremo y respuesta ejemplar: su rescate durante la crisis de 2012 en Malí. El operativo clandestino que permitió salvar la práctica totalidad de los manuscritos frente a la amenaza de destrucción ideológica y militar no solo ha sido celebrado como una hazaña logística, sino también como un paradigma de cómo la acción local, respaldada por la cooperación internacional, puede evitar pérdidas irreparables para la memoria de la humanidad.

Este documento analiza el contexto histórico y el valor intrínseco de los manuscritos de Tombuctú, así como los mecanismos que permitieron su salvaguarda en un entorno de conflicto armado. Asimismo, sitúa el caso en perspectiva comparada frente a otros episodios internacionales y africanos de rescate y restitución de patrimonio cultural, identificando las claves de su éxito y las lecciones que pueden extrapolarse a otros contextos. Finalmente, se abordan los desafíos actuales y futuros para su conservación, junto con una proyección estratégica que articula marcos internacionales y cooperación multiactor para garantizar su preservación a largo plazo.

Más que un registro estático del pasado, los manuscritos de Tombuctú constituyen un patrimonio vivo cuya supervivencia interpela directamente a la comunidad internacional: preservar estos textos es preservar la memoria intelectual de África y, por extensión, un capítulo imprescindible del patrimonio cultural universal.

Contexto histórico y relevancia del patrimonio documental

La relevancia de los manuscritos de Tombuctú se asienta no solo en su extraordinaria riqueza temática, sino también en su papel como testigos materiales de una tradición intelectual africana de proyección global. Este patrimonio documental, estimado en aproximadamente 285 000 documentos, constituye un corpus de conocimiento que atraviesa múltiples disciplinas: teología, jurisprudencia islámica (fiqh), gramática, filosofía, astronomía, medicina tradicional, matemáticas, comercio, historia y poesía. El acervo refleja una cosmovisión que integra la fe, la razón y la práctica cotidiana, situando a Tombuctú como un centro de síntesis cultural y académica en la historia premoderna de África Occidental (Jeppie & Diagne, 2008).

La lengua predominante de los textos es el árabe clásico, lengua franca del conocimiento islámico y de la diplomacia intelectual de la época. Sin embargo, una parte significativa presenta anotaciones marginales y glosas en idiomas locales como el songhai, el tamasheq y el fulfulde (Jeppie, 2010). Estas marcas lingüísticas no son simples añadidos utilitarios: constituyen evidencias de un diálogo intercultural y multilingüe en el que el saber foráneo se adaptaba a realidades locales, preservando su integridad doctrinal y su aplicabilidad social.

Durante los siglos XV y XVI, en pleno apogeo del Imperio Songhai, Tombuctú se consolidó como un nodo estratégico en las redes de intercambio intelectual que conectaban el África subsahariana con los grandes centros de saber del mundo islámico, como Fez, El Cairo y La Meca (Jeppie & Diagne, 2014). Las rutas transaharianas no solo transportaban oro, sal o esclavos, sino también ideas, textos y eruditos. Este flujo fortaleció la vida académica de instituciones como la Universidad de Sankore y otras madrazas locales, que se convirtieron en referentes de excelencia teológica y científica.

Las familias de eruditos desempeñaron un papel central en la conservación de este legado. Transmitidos de generación en generación, los manuscritos conformaban bibliotecas privadas que funcionaban como archivos de identidad y prestigio familiar (UNESCO, 1997). Con el tiempo, estas colecciones no solo preservaron la memoria histórica y científica de la región, sino que también actuaron como contrapeso cultural frente a narrativas externas.

En 1997, la UNESCO reconoció oficialmente el valor universal excepcional de este acervo inscribiéndolo en el Registro Memoria del Mundo. Más allá de su dimensión académica, estos manuscritos evidencian que África poseía, siglos antes de la colonización europea, redes de producción y transmisión de conocimiento complejas y sofisticadas. Este hecho desafía concepciones eurocéntricas que han tendido a invisibilizar la tradición intelectual africana, situando al continente como receptor pasivo de saberes externos (UNESCO, 2016). Por el contrario, la historia de estos textos demuestra que África Occidental fue, y sigue siendo, un productor activo de conocimiento plenamente integrado en las dinámicas globales de su tiempo (Hunwick, 2003).

Comparación con casos internacionales de rescate y restitución de patrimonio cultural

El retorno de los manuscritos de Tombuctú se enmarca en un patrón más amplio de operaciones internacionales de salvaguarda y repatriación de bienes culturales en contextos de amenaza extrema (Lafont, 2017). Estos precedentes evidencian que, si bien las motivaciones y los escenarios son diversos, la recuperación exitosa de un patrimonio de tal magnitud depende de la combinación entre acción preventiva, participación comunitaria, cooperación internacional y voluntad política sostenida.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el del Museo Nacional de Irak en 2003, saqueado en medio del colapso institucional tras la invasión de Bagdad. Decenas de miles de piezas arqueológicas, muchas pertenecientes a las civilizaciones sumeria, babilónica y asiria, fueron robadas o destruidas. Aunque una parte fue recuperada gracias a la cooperación de INTERPOL, museos extranjeros y aduanas internacionales, el proceso resultó fragmentado y lento. La principal diferencia con el caso de Tombuctú radica en que, en Malí, la operación de rescate se produjo antes de que se materializara la destrucción masiva, lo que permitió preservar casi la totalidad del acervo (INTERPOL, 2009).

El caso de los Budas de Bamiyán en Afganistán (2001) es otro referente, aunque su desenlace fue diametralmente opuesto. Estas monumentales esculturas, esculpidas en el siglo VI, fueron demolidas por los talibanes en un acto de iconoclasia que conmocionó a la comunidad internacional (Lusso, 2017). La respuesta se centró en documentar los restos y generar modelos digitales para su hipotética reconstrucción, pero la pérdida material fue irreversible. La experiencia de Bamiyán subraya el valor de la anticipación: Tombuctú evitó un escenario similar gracias a la rápida actuación de custodios locales y redes de apoyo externo.

En África, la repatriación de los Bronces de Benín (piezas saqueadas por tropas británicas en 1897 y dispersas en museos de Europa y Norteamérica) comparte con Tombuctú el trasfondo de restitución patrimonial, aunque responde a un expolio colonial histórico y no a un conflicto armado contemporáneo. La diferencia clave es que el retorno de los manuscritos malienses ha ocurrido apenas una década después de su evacuación, en un contexto donde aún persisten tensiones de seguridad.

También son relevantes las operaciones de protección en Siria, especialmente en Alepo y Palmira, donde bibliotecarios y arqueólogos documentaron y ocultaron piezas clave durante la guerra civil (Marrone, 2016). Sin embargo, la intensidad del conflicto, el control cambiante de territorios y la fragmentación de actores dificultaron la preservación integral y la restitución total, a diferencia del caso maliense.

Finalmente, se pueden mencionar esfuerzos como la evacuación del patrimonio documental de Sarajevo durante el asedio (1992–1995) y la preservación de archivos históricos en Timor Oriental antes de la violencia de 1999. En todos estos ejemplos, la lección más relevante es que la movilización temprana de recursos y la implicación activa de las comunidades locales son factores determinantes para garantizar la supervivencia de un legado cultural bajo amenaza.

Protección y salvaguarda durante el conflicto

La crisis de 2012 en Malí representó un punto crítico en la historia reciente de la preservación del patrimonio documental africano. En abril de ese año, la ciudad de Tombuctú fue ocupada por grupos insurgentes, entre ellos Ansar Dine, aliado estratégico de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Bajo su control, se implementó un régimen de corte fundamentalista que atentó contra símbolos culturales e históricos, destruyendo mausoleos y prohibiendo prácticas consideradas contrarias a su interpretación de la ley islámica (Ahmed Baba Institute, 2014).

La magnitud de la amenaza contra los manuscritos era evidente: no solo se trataba de un riesgo de saqueo o deterioro, sino de una posible destrucción deliberada por motivos ideológicos (UNESCO, 2016). Frente a este escenario, un reducido grupo de bibliotecarios, académicos y voluntarios locales, liderados por Abdel Kader Haidara, puso en marcha una operación de evacuación clandestina sin precedentes.

La estrategia combinó creatividad logística y conocimiento del terreno. Los manuscritos fueron empaquetados en cofres metálicos y sacos de arroz para disimular su contenido y se trasladaron por etapas a través de rutas secundarias, evitando los controles insurgentes (UNESCO, 1997). La operación se ejecutó de manera gradual durante meses, utilizando transporte terrestre y fluvial, hasta alcanzar la capital, Bamako, y otras localidades seguras en el sur del país.

La comunidad internacional jugó un papel complementario, proporcionando recursos y asistencia técnica. La UNESCO, la Fundación Ford y diversas organizaciones no gubernamentales especializadas en preservación documental ofrecieron apoyo financiero, capacitación y materiales para asegurar la conservación temporal de los manuscritos en condiciones controladas (UNESCO, 2013).

Más allá del aspecto logístico, la operación se convirtió en un símbolo de resistencia cultural frente a la violencia extremista. No se trataba únicamente de proteger objetos antiguos, sino de salvaguardar la memoria intelectual acumulada durante siglos y evitar que la narrativa histórica de África Occidental fuera fragmentada o borrada. Este acto, impulsado principalmente desde la propia comunidad maliense, ha sido reconocido como uno de los ejemplos más efectivos de preservación patrimonial en un contexto de conflicto armado contemporáneo.

El caso de Tombuctú demuestra que la defensa del patrimonio cultural no es una cuestión marginal en tiempos de guerra, sino un elemento esencial para preservar la identidad colectiva y la cohesión social en medio de la adversidad.

Comparación con otros casos africanos de rescate patrimonial

El caso de Tombuctú no constituye un episodio aislado en el panorama africano, sino que se inscribe en una tradición más amplia de respuestas locales y regionales frente a amenazas contra el patrimonio cultural. Un antecedente relevante lo constituye la protección de los archivos nacionales en Liberia durante la segunda guerra civil, entre 1999 y 2003, cuando funcionarios de archivo, historiadores y miembros de la diáspora organizaron el traslado de materiales esenciales fuera de las zonas de combate. Esta acción, desarrollada en un contexto de colapso institucional, combinó refugios improvisados con el resguardo temporal en depósitos diplomáticos y sedes internacionales.

En la costa oriental del continente, la salvaguarda del patrimonio swahili en Zanzíbar presenta otro paralelismo significativo. Las tensiones políticas y los riesgos medioambientales, en particular la salinidad y la erosión marina, amenazaban colecciones de manuscritos, mapas y registros comerciales de los siglos XVIII y XIX. La respuesta consistió en restaurar físicamente los documentos y promover la formación de custodios locales en técnicas de conservación preventiva, con apoyo de expertos internacionales.

Experiencias similares se han registrado en Etiopía, donde durante los recientes conflictos en Tigray se protegieron manuscritos eclesiásticos de alto valor histórico, y en Sudán del Sur, donde el conflicto posindependencia llevó a resguardar registros legales y censales fundamentales para la reconstrucción administrativa. En todos estos escenarios, la rapidez de acción, el protagonismo de las comunidades custodias y la cooperación internacional han sido determinantes para garantizar la supervivencia de colecciones en riesgo.

La experiencia de Tombuctú se inserta en este patrón, pero sobresale por la magnitud del corpus documental salvaguardado (cerca de 285 000 manuscritos) y por la eficacia de la operación en evitar pérdidas masivas. Su éxito ha convertido a este caso en un referente para el diseño de estrategias de preservación patrimonial en contextos de crisis, reafirmando la importancia de integrar conocimiento local y apoyo internacional en un mismo marco operativo.

Desafíos para la conservación futura

El retorno de los manuscritos a Tombuctú inaugura una etapa crítica en la que la prioridad no se limita a celebrar su recuperación, sino a establecer mecanismos eficaces para garantizar su conservación a largo plazo en un entorno ambiental, técnico y político sumamente adverso. En el plano medioambiental, la región presenta condiciones que aceleran el deterioro físico del material: temperaturas que frecuentemente superan los 40°C, variaciones bruscas de humedad relativa que exceden el rango óptimo de preservación (entre 45 % y 55 %), y una exposición constante al polvo procedente del Sahara. Estas variables, combinadas, incrementan los procesos de fragilización del papel, pérdida de pigmentación de las tintas y proliferación de microorganismos xilófagos y hongos que comprometen la integridad de los documentos.

A estas dificultades se añaden limitaciones técnicas significativas. La mayoría de las bibliotecas y centros de custodia carecen de sistemas de climatización con control higrométrico continuo, filtrado de aire especializado para retener partículas finas, encapsulados en papel libre de ácido y estanterías construidas con materiales no corrosivos. La inexistencia de protocolos estandarizados para la manipulación, transporte y almacenamiento de los manuscritos aumenta la probabilidad de daños accidentales y acelera la degradación. Ante este panorama, la formación de personal local en técnicas avanzadas de conservación preventiva se convierte en una condición indispensable, no solo para aplicar medidas inmediatas, sino para instaurar una cultura de preservación sostenida.

El contexto político y de seguridad constituye un factor adicional de vulnerabilidad. La inestabilidad en el norte de Malí, la presencia intermitente de grupos armados y la posibilidad de nuevos episodios de violencia generan riesgos latentes de saqueo, destrucción o desplazamiento forzoso de las colecciones. Frente a este escenario, es imperativo implementar planes de contingencia que incluyan la dispersión estratégica de los fondos en distintas ubicaciones dentro y fuera de la región, la creación de repositorios alternativos con condiciones de seguridad reforzada y, en casos extremos, el depósito temporal en instituciones extranjeras mediante acuerdos multilaterales que salvaguarden la soberanía sobre el patrimonio.

En este contexto, la digitalización de alta resolución, empleando estándares técnicos como TIFF sin compresión y PDF/A para preservación a largo plazo, representa una herramienta clave para asegurar la continuidad del acceso al contenido intelectual. Este proceso debe ir acompañado de un sistema robusto de metadatos normalizados (por ejemplo, conforme al estándar Dublin Core) para garantizar la trazabilidad y la interoperabilidad de los registros digitales. No obstante, la reproducción digital no sustituye el valor histórico, material y simbólico de los originales, por lo que su implementación debe considerarse como un componente complementario dentro de una estrategia híbrida de preservación.

En última instancia, la eficacia de cualquier iniciativa dependerá de la consolidación de un marco de gobernanza patrimonial que integre a las comunidades custodias, fortalezca la cooperación internacional y asegure un flujo constante de recursos financieros y técnicos. Solo a través de un enfoque integral, que combine ciencia de la conservación, planificación estratégica y participación comunitaria, podrá garantizarse que este acervo, cuya salvaguarda durante el conflicto ya constituye un hecho excepcional, se mantenga como un testimonio vivo del legado cultural e intelectual de África y del patrimonio universal.

Proyección estratégica y marcos internacionales

La preservación a largo plazo de los manuscritos de Tombuctú requiere ser concebida no como un esfuerzo aislado, sino como parte de un entramado global de políticas y mecanismos internacionales de protección del patrimonio cultural (Mathewson, 2018). En este sentido, resulta estratégico vincular su gestión con el programa Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, que ofrece herramientas de asistencia técnica y financiera para bienes culturales amenazados, así como un marco de monitoreo y alerta temprana (UNESCO, 2016). La inscripción de este acervo en dicho programa podría reforzar su visibilidad internacional y agilizar la movilización de recursos en caso de crisis, además de integrar su preservación a redes globales de cooperación (UNESCO, 2013).

De igual forma, la articulación con la red Blue Shield International (conocida como la “Cruz Roja del Patrimonio”) y con los principios de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado es fundamental para dotar al proceso de un blindaje jurídico y operativo (Convención de La Haya, 1954). Estos marcos ofrecen protocolos para la evacuación preventiva, la creación de depósitos seguros temporales y la capacitación del personal en conservación bajo condiciones adversas, así como mecanismos para coordinar respuestas rápidas ante amenazas inminentes. (Blue Shield International, 2021)

En el plano técnico, el futuro de los manuscritos demanda la adopción de modelos híbridos de conservación que combinen la preservación física descentralizada con la creación de repositorios digitales de alta seguridad. La dispersión controlada de ejemplares en diferentes ubicaciones dentro y fuera de Malí reduciría la vulnerabilidad ante catástrofes naturales, episodios de violencia o accidentes localizados. Paralelamente, la digitalización en formatos estandarizados para preservación (como TIFF sin compresión y PDF/A) permitiría garantizar la integridad del contenido intelectual, ampliar el acceso académico y disminuir la manipulación de los originales.

El éxito de este enfoque dependerá de la consolidación de una cooperación triangular sólida, en la que las comunidades locales asuman un papel activo como custodias y transmisoras de este legado, el Estado garantice un marco institucional y financiero estable, y los organismos internacionales aporten asistencia técnica, visibilidad diplomática y apoyo logístico. Esta sinergia no solo asegurará la preservación de los manuscritos, sino que también los proyectará como un caso emblemático de diplomacia cultural aplicada a la resiliencia patrimonial.

En última instancia, el ejemplo de Tombuctú puede consolidarse como un referente global sobre cómo la acción coordinada, el compromiso comunitario y el respaldo multilateral pueden neutralizar las amenazas que se ciernen sobre bienes culturales en contextos de fragilidad política y conflicto armado. Al integrar su conservación en los marcos internacionales existentes y promover una estrategia proactiva de gestión, este caso no solo preservará un patrimonio documental único, sino que también enviará un mensaje contundente: la memoria cultural de la humanidad puede sobrevivir a la destrucción deliberada cuando se defiende con visión, cooperación y voluntad sostenida.

Conclusión

El caso de los manuscritos de Tombuctú constituye uno de los ejemplos más significativos y complejos de preservación patrimonial en contextos de amenaza contemporánea. Su historia, que entrelaza siglos de producción intelectual africana con episodios recientes de violencia política y fundamentalismo ideológico, demuestra que el patrimonio documental no es un mero vestigio del pasado, sino un activo vivo cuya conservación condiciona la identidad, la cohesión social y la proyección cultural de las comunidades que lo custodian. El rescate de cerca de 285 000 manuscritos en 2012, ejecutado principalmente por manos locales y apoyado por redes internacionales, revela que la capacidad de respuesta frente a una amenaza inminente depende en gran medida de la preparación previa, de la movilización comunitaria y de la articulación eficaz con actores externos.

Sin embargo, la repatriación de este acervo a Tombuctú, aunque celebrada como un triunfo de la resistencia cultural, abre un nuevo capítulo marcado por desafíos sustanciales. Las amenazas medioambientales, técnicas y de seguridad que enfrenta la región exigen soluciones integrales y sostenidas, que combinen la preservación física con la digitalización avanzada y la dispersión estratégica de las colecciones. La experiencia internacional demuestra que la conservación de un patrimonio de esta magnitud no puede limitarse a intervenciones puntuales o reactivas: requiere marcos institucionales sólidos, financiación estable y un sistema de gobernanza que incluya tanto a las comunidades custodias como a las autoridades nacionales e internacionales.

La vinculación del caso de Tombuctú con programas y marcos globales como el Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, la Convención de La Haya de 1954 y la red Blue Shield International no solo aportaría un blindaje jurídico y operativo, sino que también posicionaría este patrimonio en el radar de la diplomacia cultural, ampliando las posibilidades de asistencia técnica y visibilidad global. De igual manera, su proyección como referente de cooperación triangular —entre comunidades locales, Estado y organismos internacionales— puede ofrecer un modelo replicable para otros escenarios en los que el patrimonio cultural esté expuesto a riesgos similares.

En un mundo donde los conflictos armados, el cambio climático y el tráfico ilícito de bienes culturales continúan amenazando la memoria material de la humanidad, el ejemplo de Tombuctú reafirma que la preservación del patrimonio no es un acto nostálgico, sino una estrategia de futuro. Su defensa es, al mismo tiempo, un ejercicio de soberanía cultural, una herramienta de diálogo intercultural y una inversión en resiliencia comunitaria. El mensaje que emite este caso trasciende las fronteras de Malí: la memoria colectiva, cuando es protegida con visión estratégica, cooperación y voluntad sostenida, puede sobrevivir a la violencia, al expolio y al olvido, y seguir iluminando el camino de las generaciones por venir.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.

Referencias

Ahmed Baba Institute. (2014). Manuscripts of Timbuktu: Safeguarding Africa’s written heritage. Bamako: UNESCO Mali Office.

Blue Shield International. (2020). Protecting cultural property in armed conflict: Guidelines and case studies. The Hague: Blue Shield International Secretariat.

Diagne, S. B., & Jeppie, S. (Eds.). (2008). The meanings of Timbuktu. Cape Town: HSRC Press.

Hunwick, J. O. (2003). The Hidden Treasures of Timbuktu: Historic City of Islamic Africa. Thames & Hudson.

Hunwick, J. O. (2003). Timbuktu and the Songhay Empire: Al-Saʿdi’s Taʾrīkh al-Sūdān down to 1613 and other contemporary documents. Leiden: Brill.

INTERPOL. (2019). Fighting illicit trafficking in cultural property. Lyon: INTERPOL General Secretariat.

Jeppie, S., & Diagne, S. B. (2008). The meanings of Timbuktu. HSRC Press.

Jeppie, S., & Diagne, S. B. (2008). Timbuktu manuscripts: Africa’s written heritage. Cape Town: HSRC Press.

Lafont, B. (2017). Patrimoine en péril: Sauvetage des manuscrits de Tombouctou. Paris: CNRS Éditions.

Lusso, B. (2017). The Buddhas of Bamiyan: Cultural heritage destruction and international response. International Journal of Heritage Studies, 23(3), 227–244. https://doi.org/10.1080/13527258.2016.1269356

Marrone, S. (2016). Safeguarding cultural heritage in Syria and Iraq: Operational lessons from UNESCO’s emergency actions. Museum International, 68(3–4), 66–77. https://doi.org/10.1111/muse.12129

Mathewson, K. (2018). The rescue of the Timbuktu manuscripts: Local initiative, global cooperation. Journal of African Cultural Heritage Studies, 5(2), 145–164. https://doi.org/10.1080/22130682.2018.1456783

Polk, M. (2005). The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia. Abrams.

UNESCO. (2003). Bamiyan: Challenges and hopes. UNESCO. https://www.unesco.org

UNESCO. (2013). UNESCO mobilizes to safeguard Mali’s cultural heritage. UNESCO. https://www.unesco.org

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1997). Memory of the World Register: Ancient manuscript collection of Timbuktu. Paris: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2016). Patrimoine en danger: Rapports sur les biens inscrits. Paris: UNESCO World Heritage Centre.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention, 1954). Paris: UNESCO.

Zachary, G. P. (2013, January 25). Smuggling Timbuktu’s treasures. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com